Bandung Kick Off – ‘Painting after the Age of Technology Reproduction’

Published by Sugar & Cream, Friday 04 May 2018

Curatorial text by Rizki A. Zaelani, Image courtesy of Equator Art Projets & Langgeng Art Foundation

Langgeng Art Gallery (Yogyakarta) : 3 Mei – 4 Juni 2018

Seni Bandung menyusupi hingar-bingar seni Yogyakarta dalam ajang festival seni bergengsi Indonesia yaitu ARTJOG 2018 ( 04 May-04 June 2018).

10 seniman berpengaruh dari Bandung menggelar pameran bersama bertajuk ‘Painting after the Age of Technology Reproduction’. Pameran yang dikuratori oleh Rifky Effendy (Bandung) menampilkan pencapaian artistik terkini yang diwarnai oleh teknologi, efek globalisasi dan peran identitas dalam wilayah karya seni tempo sekarang.

10 Seniman Bandung tersebut :

Agung Fitriana

Dadan Setiawan

Dikdik Sayahdikumullah

Jabbar Muhammad

Harry Cahaya

Guntur Timur

Radi Arwinda

Reggie Aquara

Willy Himawan

Yogie Achmad Ginanjar

Kuratorial Text :

“Penduduk dunia sekarang ini amat biasa bergaul dengan gambar yang bagaikan santir dari dunia nyata. Dan teknologi terus saja ingin menampilkan gambar yang makin menyantir, makin mewimba”. Dr. Soedjoko,1992

Bandung, dalam sejarah perkembangan seni modern di Indonesia mempunyai peran yang khusus. Terutama dalam praktek seni lukis di lingkaran akademi atau Bandung school, yang mengajarkan berbagai praktek seni lukis modern barat. Tak disangkal , penulis Trisno Soemardjo di tahun 1954, pernah menuduh sekolah seni di Bandung sebagai laboratorium barat, karena mereka sangat khusyuk mempelajari seni lukis dari barat di studio, seolah tak terlalu peduli kepada apa yang terjadi didalam kehidupan sosial masyarakat sekitarnya , yang kala itu baru saja merdeka. Namun sejumlah para pelukis dari Bandung telah banyak menyumbang nilai artistik terutama corak abstraksi dan abstrak formalisme ke dalam sejarah seni lukis modern di Indonesia.

Tentunya , dalam perkembangan kemudian, praktek seni lukis di Bandung juga muncul gaya melukis lainnya dengan berbagai pengaruh. Salah satunya adalah kemunculan gaya foto-realis pada dekade awal 2000-an. Era ini menandai juga dimana dimulainya maraknya teknologi foto dijital termasuk berbagai perangkat lunak seperti photosop yang semakin lazim digunakan untuk menggubah sebuah gambar. Para pelukis yang kemudian mengajar di lingkungan akademi, seperti Dikdik Sayahdikumullah mengembangkan karya-karya foto-realis dengan karakter memiuh atau menandai suatu kelainan optis; seperti pemandangan hujan dibalik kaca mobil. Karya-karyanya merepresentasikan cara pandang melalui mata teknologi yang global. Lalu apa yang dipraktekannya kemudian diikuti oleh para muridnya. Seperti munculnya kelompok Abstrak X, kemudian muncul generasi yang merespon perkembangan kemudian seperti kelompok Restart.

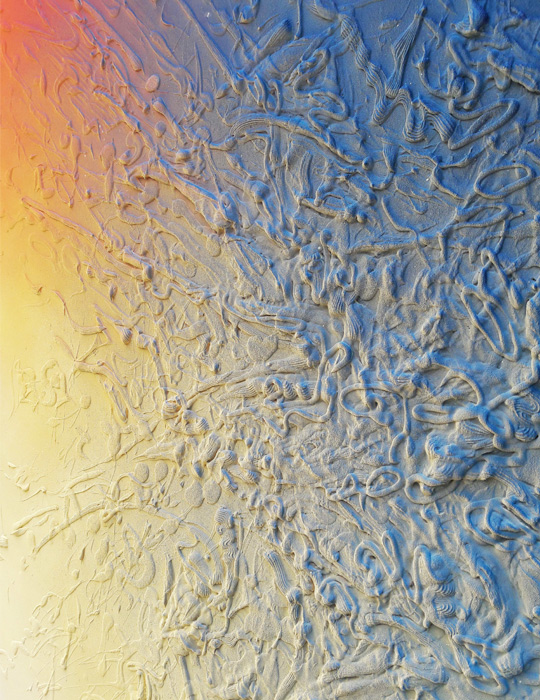

Diawal milenial perkembangan seni lukis di Bandung menunjukan tanda-tanda perubahan yang cenderung mulai meninggalkan teknologi foto sebagai sandaran dunia seni lukis atau referensi utama dalam membentuk lukisan, tetapi lebih mempertimbangkan aspek-aspek melukis seperti potensi formal : cat, bidang kanvas, goresan kuas, image dan yang muncul dari pertimbangan aspek melukis itu sendiri ketika dilakukan, seperti tekstur, efek warna, lelehan, garis dan lainnya. Para pelukis ini kembali bersemangat menggali aspek-aspek kemungkinan formal sebagai tindakan personal setelah era teknologi reproduksi. (Rifky Effendy, Kurator Pameran)

Mengingat: Lukisan

Judul pameran lukisan, yang disampaikan kurator pameran pada saya, ini mengingatkan segera pada tema persoalan globalisasi. Saya teringat dua perkara ketika menghubungkan globalisasi pada seni lukis dan lukisan, yaitu perkembangan teknologi digital dan jenis pengalaman yang ditawarkan realitas virtual. Keduanya itu, teknologi digital dan realitas virtual, kini berkelindan dalam asyik mashyuknya proses kerja para pelukis akhir-akhir ini. Persoalannya, tentu bukan perkara boleh atau tidaknya sebuah lukisan dikerjakan dengan bantuan alat dan teknologi (karena bilah kanvas dan medium cat itu sendiri adalah juga produk teknologi), tapi apa yang ingin diperoleh dengan bantuan ‘tambahan’ alat-alat yang memungkinan fungsi dari teknologi digital beroperasi? Jika boleh diteruskan: apa yang hendak ditunjukkan oleh para pelukis dari pokok atau pengalaman yang ia peroleh melalui realitas virtual?

Mungkin umum boleh bertanya: apakah lukisan? Ada banyak cara, tentu, untuk menjelaskannya, diantaranya adalah definisi yang menganggap lukisan sebagai ‘tiap-tiap gambar[an] yang memiliki permukaan yang tersusun dari pola-pola jejak tanda yang digoreskan oleh gerakan tubuh [termasuk gerakan tangan] sang seniman’ (Lopes, 2001: 626). Sekilas jelas, tapi seseorang bisa terus bertanya: apakah seniman? Sebelum terus dibahas, ada penjelasan lain mengenai lukisan, yaitu “sebuah penandaan pada suatu bidang yang dilakukan untuk merepresentasikan [tentang] segala yang bisa dilihat . . . lukisan merepresentasikan kepada kita melalui suatu penglihatan tentang segala hal yang mungkin akan kita lihat justru sebaliknya” (Bell, 1999:25). Kedua penjelasan ini saling menambahkan, meski mungkin belum lagi cukup bagi seseorang yang tak terbiasa membicarakan persoalan karya seni. Dalam pemahaman yang umum, seni (art) berarti sebuah pokok yang menjadikan sebuah hasil ciptaan (karya seni) memiliki kelengkapan tata cara proses pengerjaan yang bersifat instrinsik atau mengandung rangkaian kelengkapan keadaannya yang khusus, seperti misalnya: keadaan sifatnya yang ekspresif (expresiveness) atau nampak sebagai hasil bentuk yang signifikan (significant form)”. Dalam pengertian ini maka seseorang yang telah mengenal serta mengerti perkara seni pasti akan segera bisa membedakan mana sebuah karya seni dan yang bukan. Tapi para pemikir terus berusaha agar memperoleh ketegasan soal batasan dan pengertian. Penalaran teori institusional dalam kajian estetika, misalnya, menegaskan bahwa sesuatu tidak bisa dianggap sebagai sebuah karya seni bukan karena sebab-sebab yang bersifat instrinsik, melaikan karena gagal memenuhi kelayakan hubungan terhadap konteks nilai-nilai kesejarahan, institusional, atau teoretikal secara luas (Lopes, 2001:625). Dalam rumusan terakhir menjadi tegas bahwa seni atau bukan, karya seni atau tidak, lalu seniman atau bukan, seluruhnya adalah urusan kaitan yang layak atau sebab-sebab yang memenuhi syarat terhadap pengetahuan nilai kesejarahan, keterhubungannya secara institusional, serta argumentasi penjelasannya yang bersifat teoretikal. Akhirnya, seperti yang kita kenal dan jalankan sekarang, segala urusan seni, karya seni, bahkan sebuah lukisan tak bisa dilepaskan dari seluruh rangkaian aparatus yang menjamin hidupnya pengetahuan seni (lembaga pendidikan, museum, galeri, art fair, biennale, dalam lain sebagainya).

A scene at halimun

Mungkinkah kita kini mengingat [kembali] lukisan sebagai suatu hasil (tanda) dari gerak ‘kemauan’ tubuh, yang justru memberikan kesempatan pengalaman kepada kita untuk melihat segala sesuatu sebagai pokok yang sebaliknya? Jika kini kita hidup dikitari dan dibantu oleh kemudahan teknologi, maka saatnya kini untuk mengenal-lagi makna teknologi bagi keberadaan kita. Teknologi memang tak punya kehendak, ia hanya beroperasi untuk memenuhi tujuan dari fungsinya. Tapi kemajuan rekayasa teknologi digital kini telah mampu menjadikan kita percaya kepada kebohongan. Kesetiaan naluriah kita terhadap hubungan dan interaksi dengan benda-benda atau pengalaman tertentu kini sebagian besar telah dipindahkan dalam penampakkan citra-citra benda atau pengalaman yang bersifat virtual. Pun soal merasa kini bahkan bisa bersifat virtual, kita seakan-akan tengah ‘merasakan’ atau ‘mengalami’ sesuatu—lalu menganggapnya telah mengenal dan jadi bagian darinya padahal adalah sesuatu yang tidak kita hadapi secara langsung. Realitas visual bukan hanya menjadikan seluruh pengalaman kita menjadi ringkas (dan efisien?), tapi juga menjadi arena untuk memproyeksikan hasrat dan kemauan diri yang tak berbatas. Pada bentangan pengalaman semacam itu lah kita mengenal globalisasi.

Pada satu sisi, globalisme memang patut dikagumi, sebagai suatu metafora toleransi atas adanya keaneka-ragaman segala sesuatu yang terkait secara kompleks. Globalisasi juga adalah keberhasilan bagi cara perhitungan yang efektif sebagai bagian dari kepentingan strategi pemasaran. Akan tetapi, pada sisi lain, globalisme adalah abstraksi dari suatu sistem yang terlalu luas dan kabur bagi kebanyakan orang—seseorang mungkin hanya bisa mengalaminya tanpa sempat lagi mengerti artinya secara keseluruhan. Globalisasi boleh jadi juga gandrung pada potensi identitas (karena baik untuk dipasarkan), tetapi tidak sepenuhnya peduli terhadap apa makna dan fungsi yang sesungguhnya. Manusia, seperti halnya spesies yang lain, sebenarnya lebih bersifat lokal dari pada global. Setiap diri kita sebenarnya dibentuk oleh kekhasan kebudayaan di sekitar kita, oleh cara hidup kita yang tak ada yang sama persis. Dengan kata lain, identitas sangat berkaitan dengan detail. Setiap orang akan mewarnai detail itu dengan caranya sendiri, dan aspek fisik kehidupan itulah yang menjadi sumber pengetahuan diri yang tak ternilai harganya. (Slouka, 1995:152). Orang tua kita menyebut identitas sebagai jati diri; tapi yang kita maksud dengan ‘jati diri’ itu kini bukan berada dalam ranah pikiran tetapi dalam wilayah pengalaman.

Glow

Relasi dari contoh ideal lukisan terhadap masalah globalisasi mungkin berada dalam wilayah yang disebut pengalaman. Sebuah lukisan mampu mempertemukan pengalaman (membuat, menilai, atau menikmati) seni sebagai lintasan waktu yang sarat dengan detail-detail. Dalam prakteknya, setiap pihak bahkan mungkin bisa menemukan bentuk atau alur detail yang berbeda-beda, di saat yang tidak sama. Sementara itu, operasi mesin teknologi digital hanya punya dua kemungkinan, ditulis dalam lambang ‘1’ atau ‘0,’ yang artinya ‘ON’ atau ‘OFF”, ‘Ya’ atau ‘Tidak.’ (Rizki A. Zaelani, Penulis )

The eyes of the beholder

PUSTAKA:

Bell, Julian (1999), What is Painting? Representation and Modern Art, Thames and Hudson,

Lopes, Dominique McIver (2001), “Painting” dalam The Routledge Companion to Aesthetics, Berys Gaut & Dominique McIver Lopes, ed, London – New York: Routledge.

Slouka, Mark (1995), War of the Worlds: Cyberspace and High-Tech Assault on Reality, trans. Zulfahmi Andri, Bandung: Penerbit Mizan.

Color Dynamics

88

14/03/2026

88

14/03/2026

WILSEN WILLIM PRESENTS A CONTEMPORARY VISION OF EID DRESSING WITH RAYA 2026

Wilsen Willim hadirkan Raya 2026: busana lebaran kontemporer yang elegan dan fleksibel.

read more 88

14/03/2026

88

14/03/2026

ENJOYING NGABUBURIT AT JAKARTA PREMIUM OUTLETS THIS RAMADAN

Jakarta Premium Outlets introduces a relaxed way to enjoy ngabuburit, from festive shopping and art installations to iftar moments this Ramadan.

read more 10.06K

23/02/2026

10.06K

23/02/2026

IKAT INDONESIA BY DIDIET MAULANA X ZEN TABLEWARE: PINGGAN SWARANA COLLECTION

Piranti makan cantik “Pinggan Smarana” karya IKAT Indonesia by Didiet Maulana dengan Zen Tableware terinspirasi dari keelokan motif tenun Nusantara...

read more 7.83K

25/02/2026

7.83K

25/02/2026

MOIRE BESPOKE RUGS CELEBRATES A NEW CHAPTER IN DHARMAWANGSA

MOIRE Bespoke Rugs opens its doors in Dharmawangsa area on Thursday, 29 January 2026, offering a fresh space, a new collection, and a celebration of...

read more 83.44K

10/01/2025

83.44K

10/01/2025

W RESIDENCE IN SOUTH JAKARTA BY MICHAEL CHANDRA

Michael Chandra, founder of MNCO Studio Design has created the W Residence with an aesthetically pleasing, practical, and pleasant home from all...

read more 44.85K

11/07/2025

44.85K

11/07/2025

PELUNCURAN PERDANA LEGANO HOME MENGGANDENG AGAM RIADI DI ST REGIS RESIDENCE JAKARTA

Peluncuran perdana LEGANO HOME menggandeng Agam Riadi di St. Regis Residence Jakarta: menyatukan kemewahan dan jiwa dalam sebuah ruang.

read more